----张亮

记得多年前我把《当哈利遇见莎莉》看了三遍。每次看见年轻的梅格瑞恩一头金色卷发开着车出现在镜头前,我的心里都会落下这样的感慨:人的一生会追求很多,比如事业、荣誉、金钱等等,但是唯独爱情不需要去刻意追寻。该是那个人,他就会出现,错不开,躲不掉。荧幕上当男人遇见女人,该来得爱情就来了。

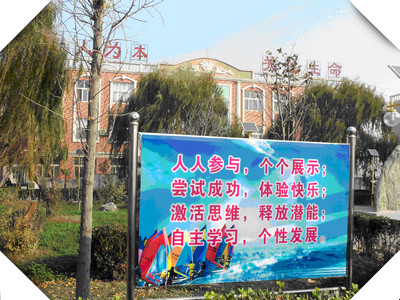

最近几年,全国各地教育教学改革如火如荼的进行着。区别于传统的教育,很多新鲜的“模式”也纷纷出炉。当“教育”遇上“模式”,会发生什么?

一

“杜郎口旋风”,以前淡淡的听人说起过。临行前我还弱弱地问了毓君一句“杜郎口”在哪里?到底这股旋风在中国大陆最后演变成了几级台风我也不是很清楚,据说“杜郎口模式”颠覆了中国传统的教育理念,当年万人空巷学“杜郎”。

杜郎口中学的大门左右两侧有旅游景点一般的专用停车场,紧挨着正门左侧专门设有考究的接待中心。俨然国家著名景点的范儿,和周围略显冷清和简陋的山东乡村景致有些不一致。豪华旅游大巴的前窗玻璃上挂着全国各地的牌子:杭州、西安、武汉。。。。。。"杜郎口"三个字的名气可见一斑。 透过大门的栏杆,我们就一眼看到许多胸前挂着“参观证”的外来老师潮水一样涌过来涌过去,四处拍照留念,或者是窃窃私语交流心得。

当“教育”遇见“模式”,产生名气。

二

经过接待中心工作人员的审核,然后一行人人均交了260圆参观费用后,我们得到了一

张红色“参观证”,满怀优越感地(据说这红色意味着我们有直接进入教室听课的等种种特权)跨进杜郎口中学校园。

第一个直观的感觉是校园很安静。唯有教室里不时传出学生洪亮的极具穿透力的声音,或是在朗读,或是在宣讲,或是在集体回答。来往穿梭的参观学习者,行事也比较安静,没有像风景区那样吵杂喧哗的感觉。潜心学习的氛围还算是比较浓厚。

第二个直观的感觉是校园简约整洁。地上除了临时飘落下来的树叶以外的确是没有半点纸屑。食品包装等校园常见的垃圾在这里是找不到的。想必学生主要注意力应该没有在吃喝享乐身上。致力于学习的氛围又显得浓厚了一些。

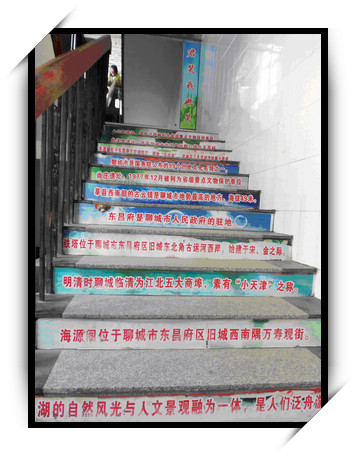

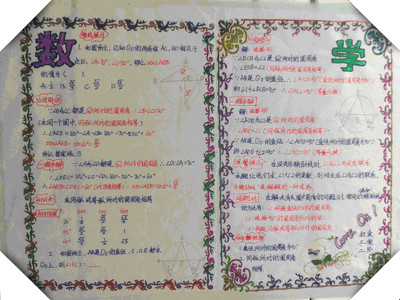

第三个直观的感受是教学楼的布置简朴而有学习内涵。教室外走廊的墙上统一是一排黑板,不时有学生走出教室在黑板上书写,旁边有人指导或者检查。另一面墙上则贴着书写规整有序的作业。看得出都是平时的常规作业,但是老师的要求极为规范,学生的作答训练有素。每隔楼梯贴着乡土地理历史常识。这些细节尽显教育对人点点滴滴的浸润。

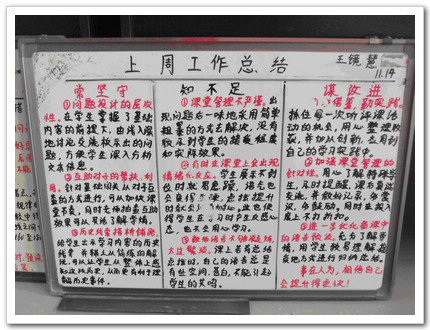

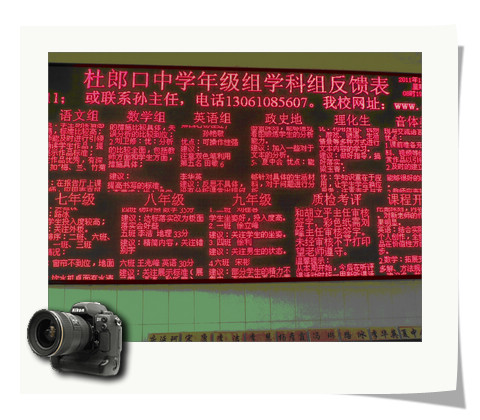

第四个直观的感觉是这里的老师工作很严谨。以年级组划分出的教学楼底楼大厅,依墙摆放着许多小黑白,开始我以为是学生展览某项作品。定神再看,原来是本年级组各科老师对上周教学工作的总结。黑板上书写的内容细化到某个知识点的教学方式与效果的反思甚至是检讨。墙壁上的黑板则是当天外来听课老师或者是本班学生对某堂课的感受与意见,很多意见直言不讳,而黑板上就如实书写。另外一面墙上以大型电子屏幕的形式公告上周各科教研课的得分与排名。科目、老师、得分、名次等等历历在目。如此具体细化的内容分明在传递一种信息,老师的教学如此严谨,学生的学习也就不容松懈。

半个小时的观察,觉得“教育”遇见“模式”产生了一定的尊重学习的氛围和乐于反思的学术氛围。

三

真正走进杜郎口课堂,才真正领略所谓杜郎口模式的风力。“把课堂还给学生”,用学生主动学习代替教师传统意义上得讲授。这个理念在模式化的课堂结构上体现得淋漓尽致。

在杜郎口参观学习的老师,可以在任何时间走进任意一个教室的任何一个学科的课堂。展现在面前的情景是无一例外,都是这样一个组织严密的模式化的课堂:老师几乎隐身于一个不起眼的位置,教室的正前方总是有一两组学生在展示相关的学习心得和内容----课堂是学生展示的舞台;评价、监督、器具设施管理,甚至包括回答问题者眼神是否与听众交流等细节都由学生落实到专人身上负责----课堂上学生完全自治;同时一个小组内,固定人选专门负责学习的某个环节或者是任务,分工明确,而且最好的学生与最差的学生结成固定的对子-----自主合作式学习也在这个模式下得到确保。

在我看到的每一堂课上面,老师除了布置学习任务和必要的引导,几乎不多讲什么,连评价也很少参与,江湖传闻老师讲解不超过10分钟,我看有的课堂还少于10分钟。学生在课堂上可以自由发言,可以互相补充、争论,但是“动而有序”。不时老师会布置任务,结成对子的同学纷纷去自己的黑板做练习,互相批改并讲解。通过这样的方式,老师可以在最短的时间内得到最多的反馈,并指导学习的方向。学生的参与度高,课堂呈现出积极主动的景象。老师布置的任何任务,都看得到大多数学生认真的在完成。

杜郎口学生的精神面貌,大方而自信。无论课堂中间进来多少老师,他们几乎不去注意,镇定自若,井然有序地进行自己的学习。学生的课堂发言,声音洪亮、积极大胆,还有相互竞争的势头,看不到老师抽问的情况;在他们的脸上,总是洋溢着很自然而淳朴的笑容,显得精神焕发,充满阳关与活力。我与毓君留意到,他们在课间操解散回教室的路上,无论是三两个同行还是整个班级列队行动,那份笑容始终保持在大多数人脸上。这样的细节,是不咳复制和伪装的。

当教育遇上“杜郎口模式”,确实产生了一种精髓所在:学生是学习的主人,在学生精神是自信而愉悦的。

四

但是,听了一天半的课,感觉教育遇见“杜郎口模式”让人有些疲惫。

每堂课都是一样的模式:老师布置任务,几分钟后学生以严密的组织、和常见的几种形式展示学习的成果。但是思考的过程统统的省略了。发现问题、思考探讨、再发现问题、再深入思考和探讨,这样的一个学习过程是看不到的。(这本该是学习过程中最应该体现和找到的乐趣所在)杜郎口的学生仿佛都是神童一般,一个核心的问题,老师抛出去几分钟,学生就纷纷开始展示学习成果。我们只看到了结果而没有看见学习的原过程。一切都在模式化的程序下进行,很难有个性化的学习行为过程。

杜郎口强调学生要“动”起来,学习难道永远是学生处于动态的吗?静态细致深入的思考也是学习的必要过程。在杜郎口模式下,几乎看不见这个过程。学生的发言永远是洪亮自信的,但是缺少深入的思考,学生的那份自信多少显得有些盲目。学生是在主动的学习,都在“动”,但是有些盲动的成分在其中。拿一堂语文课为例:学生纷纷发言,老师的引导也不时变换角度,但是学生没有应有的思考过程,直接翻动参考资料,然后自己走上前去作答。思考谈不上,解决问题的方法和回答的质量,老师出于模式的需要只是机械地叫好。学生其实学得很浅薄,思考得更浅薄,老师也许是没有注意到,或者是意识到了但是没有解决的办法。很多时候许多在课堂上出现的需要解决的问题通常都是笼统而过,老师对学习及时的调控和应该有的引导都被模式化的学习进程掩埋了。

要把课堂还给学生,前提是过去老师讲得太多。但是,这并不能说老师的讲不重要。老师的专业修养,往往给学生思考解决问题关键性促进作用。没有必要的讲,学生学习的原始知识储备、能力储备、方法储备如何来呢?学生简单的模仿参考资料就讲,就可当成是学,那么这种学习永远是粗浅的学习。老师应该在学习中为学生开拓更深度更广度的学习空间和可达标高。片面否定教师的讲是不科学的。李镇西说得很形象:老师与学生没有两样,萝卜和萝卜一起煮还是萝卜。老师在学习过程中应该是牛肉,萝卜配牛肉才是一锅好汤。

以上的问题,杜郎口有自己的解释。他们提前预习的质量很高。预习时有学案,这个学案仿佛能解决大多数问题。思考在预习时进行,正课就是展示的时间。但是,一直到我们离开,我们都没有在课堂上见过神秘学案的影子。也许是猫教老虎留一手,但是我们问到学生时,得到的答案是:我们可以做预习也可以不做预习,包括课后的习题也一样。一天六节正课,照这样的模式都需要深入的预习,但仅有的两节晚自习怎么能解决6节课的问题。第二天的课堂展示又怎么能进行得如此的充分呢?我想,课堂上的思考质量如我们所见就大打折扣了。

临行前,我们又在课堂上留心学生的知识过手这个问题。为数不少的学生一堂课最后的练习几乎对当堂课的知识丝毫没有领会,更谈不上运用。老师在课堂的主要精力是在调控上,对于学生是否真的在认真学习是照顾不过来的。给予学生大量的时间和足够的舞台展示,那么课堂的知识容量相对就会缩小。学生的学习效果不容乐观。据学生讲,数学120分满分,不少人的成绩是50分上下;英语如果上80分也就是不错的成绩了。我想任何一种模式都不能解决所有的教育教学问题,关键是看能不能解决大多数问题。显然,杜郎口解决不了大多数问题。作为一所生源极为普通的以物质教育阶段的初级乡村中学,他的突破性理念与新颖课堂教学形式才是亮点。

教育与“杜郎口模式”的相遇,出现的就是表面的热闹和些许盲目的自信了。

五

如果用现在经济的观念来看,“模式”就是“模具”,可用于大批量复制很生产的工具而已。而教育与教育,面对的对象是人。传统的教育没有注意到人的人格独立与个性,才在学习成果上面划分了统一的标准,遭人诟病。如今的许多“模式”,打着改革的旗号抛弃了结果的标准化之后又将学习过程标准化,这与传统的弊病在本质上没有任何的区别。其实,对于不同的学科,不同的学习目标,应该有不同的课型,这才是符合科学的。

教育教学的过程与方法,既然面对有个性的人,应该是有个性的。学习者要有个性,施教者也应该有个性,刻板的用一种固定的模式,双方都会失去活力。在杜郎口的两天,确实感觉不到老师有何风采。年级统一备课后,课堂教学就成了固定的程序。经过培训后,任何老师都可以胜任这个程序的操作员。

我们曾经提出要改变老师的行走方式,杜郎口倡导把学习和课堂还给学生,改变学生的学习状态。这两者都各执一端,为什么不能二者都兼顾起来呢?杜郎口把一个有进步意义的理念,用固定的模式把它强化到了极致。如果这一套模式是符合教育教学规律的成功经验,那么在全国迫切推行有效教育教育改革的今天,国家职能机关为什么不切实推行这套全国闻名的“成功”经验呢。我看,“杜郎口旋风”只能在杜郎口这个特定的环境才能适用。我们只能把他定位于乡村普通初级中学,不十分强求学生知识过手与过关,不强调升学指标,在这样的前提下看待它创新课堂才有意义。

六

回蓉后与朋友聊天,偶然聊到成都某师大附中,近年花巨资与杜郎口建立友好关系,强力推行杜郎口模式。经过半年时间苦苦摸索,最后专家评估,此模式于学生知识过关和深入学习很是冲突,不能在成都这片土地上生存。我想教育遇见模式,不是一定能走到一起。教育的互相借鉴和学习,不能照抄照搬,而是吸收精髓。杜郎口的精髓是让学生成为学习的主人和一套完备的管理体制,而不是简单的一种其实并不为多数学校适用的模式。

回想起在杜郎口镇的一些见闻,又生出不少的感慨。我们一行六人云里雾里地被接待中心安排到镇上一“大酒店”住宿。我们一看,两楼一底破旧的民居把二楼腾出来安了几张拥挤的床,实在不能住宿。然后转辗到另一家条件相对教好的宾馆,老板硬是不敢收我们住下。原因是一定要我们去接待中心换票,住不住中心说了算。这才悟出来,“杜郎口模式”吸引的不仅仅是学习者,更是带动和把控了一个破败小镇的经济增长(粗略估算了一下,平均一年光参观费用收入就上千万)。它在小镇人心中的地位是相当有权威的。

当教育遇见“杜郎口模式”,经济利益也不容小视。而中国作为一个至今任然还在向国民收取巨额教育费用的大国,教育遇见“==模式”也就形成了新鲜而优化的经济产业链条了。

最后说一点题外话。小镇的环境,建筑大多破败,而且街道上垃圾铺了厚厚一层。很难想象这是一个中国名校的所在地。杜郎口的教育改革,在97年就开始了,到今天快15个年头。一个所谓名校,在10多年的时间里应该至少培养出了一代本地后生,我们不期望他们能改变多少当地社会经济和人文面貌,但清洁卫生等礼仪应该会有一点点改观吧。何况,孔老人家在2000多年前就对这片土地上的人有过深远的教化。当然这一点也许是我的要求过高了。

电话:028-85961001

Copyright © 2001-2010 ydjwy.net Incorporated. All rights reserved.